Les nouveautés sur le site

|

• Cela s'est passé un... Semaine du 7 au 14 septembre (ci-dessous).

• L'extrait du mois :

- Una ou la mort la vie, 17, Seuil, 1978 ; Œuvres complètes, vol. II, L’Âge d’Homme, 2003, p. 741.

- « Notes sur l’imagination selon Baudelaire », Le Mot d’Ordre, n° 688, 5 septembre 1942, p. 2.

• « The power of the poet », The Atlantic, n° 187, janvier 1951, p. 74-77.

• 28 novembre 2019 : décès de M. François Livi, exécuteur testamentaire du poète et président du Centre de recherche. Cf. colonne de droite (Centre de recherche).

----------------

Mme Catherine Emmanuel Carlier, présidente de l'Association des Amis de Pierre Emmanuel, lui rend ici hommage.Chers Amis,

La nouvelle de la mort de François Livi nous a tous bouleversés, il est parti trop vite, trop tôt.

Au fil du temps nous avions appris à le connaître. Nous aimions son humour, la qualité de son écoute, son humilité, sa bienveillance.

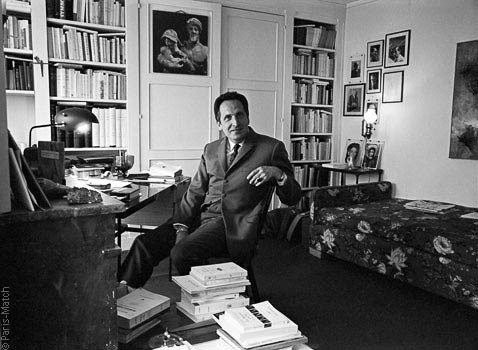

Parfois, il se plaisait à nous raconter sa première rencontre avec Pierre Emmanuel, en 1966 rue de Varenne, alors qu’il était un tout jeune étudiant et comment très vite ils se lièrent d’une profonde amitié. Une amitié qui ne s’est jamais démentie.

François Livi exécuteur testamentaire de Pierre Emmanuel fut le président du Centre de recherche, crée en 1986. Il a beaucoup œuvré, avec tous les membres du Centre, à la connaissance et à la mémoire du poète et nous lui en sommes très reconnaissants.

Comme il va nous manquer lui qui nous a tant donné et tant appris !

Catherine Emmanuel Carlier

Présidente de l’Association des amis de Pierre Emmanuel

----------------

• Des nouvelles dans "On en parle...", colonne de droite: livres, émissions et articles nouveaux sur Pierre Emmanuel

• IMPORTANT : Les photos, textes et autres documents de ce site ne sont pas libres de droit, ceux de Facebook ou des affiches non plus.

• Rappel : les liens sont visibles lorsqu'on passe sur le texte.

Le mot de l'Association

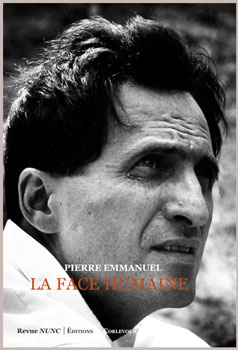

Depuis sa création, en 1985, l'Association s'est attachée à servir la mémoire de Pierre Emmanuel et à faire connaître son œuvre en apportant son soutien à des publications, rencontres, expositions, émissions radiophoniques et à différents hommages en France comme à l'étranger.

La création d'un site Pierre Emmanuel s'est imposée comme une évidence et une priorité. Un nouvel outil pour retracer l'itinéraire de l'écrivain, du poète et de l'homme d'action engagé dans son siècle en faisant découvrir ses multiples visages : l'homme de culture, son action auprès des médias, mais aussi l'homme de foi, l'homme courageux, le résistant, le défenseur des droits de l'homme.

C'est un travail énorme qui fut engagé, un travail exigeant et rigoureux mené par Anne Simonnet (*) aidée dans ses recherches par des témoins de la vie de Pierre Emmanuel, par le Centre de recherche et par la famille du poète. Une approche aussi complète a nécessité des années de consultation dans les archives de la BNF, de l'Imec, l'Ina, et d'autres fonds. Des manuscrits, des photographies, des lettres et des documents souvent inédits, prêtés par des amis, des proches ou d'anciens collaborateurs de Pierre Emmanuel ont considérablement enrichi le site.

Pierre Emmanuel visionnaire, initiateur et créateur de la Vidéothèque (Forum des Images), confiant dans les nouvelles technologies, aurait certainement apprécié l'instrument de connaissance, de dialogue et d'échange que constitue un tel site.

Proposer un site clair, lisible, complet et accessible à tous, telle fut notre démarche pour que Pierre Emmanuel reste vivant dans les mémoires.

Catherine Carlier, Présidente de l'Association

(*) Anne Simonnet est professeur de Lettres classiques, Docteur ès Lettres, auteur de l'ouvrage Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint et d'une thèse : Le Christ de Pierre Emmanuel. L'élaboration d’un mythe personnel.

Cela s'est passé un... (La micro-information du jour)

10 septembre

7 septembre 1970

« Un art inaltérable au service d’une foi indestructible », article de Pierre Emmanuel dans Le Figaro littéraire, n° 1268, p. 13. « Mardi matin, après l’annonce à France-Inter de la mort de François Mauriac, la voix de celui-ci s’est élevée, non point sourde, comme je la lui connaissais au naturel, mais fortement articulée, charpente audible de sa pensée même, restituée dans sa puissance par la radio qui mettait admirablement sa diction profonde en relief. C’était comme l’interview, au moment des préparatifs derniers, du voyageur qui va passer sur l’autre rive, et déjà ne veut penser qu’à elle, alors que tout encore autour de lui, et lui-même, continuent de l’en distraire jusqu’au bout. C’était aussi une grandiose leçon, presque une prédication sur la mort, comme acte dernier de l’existence – non point le dernier acte au sens du théâtre, mais le quart d’heure intérieur, éternel, où l’être qui meurt est entièrement rassemblé, sa vie recomposée dans tous ses secrets et dans son ultime mystère, par une sommation miséricordieuse et terrible, qui est en même temps une aspiration, un effort personnel de celui qui meurt. »

8 septembre

8 septembre 1959

M[arcel]. L[obet]., « À Knocke-Le Zoute, La IVe Biennale internationale de poésie », Le Soir, Bruxelles, 8 septembre 1959, p. 2. « La séance de samedi matin fut particulièrement animée. Quelques rapports s’étaient succédés, quand Pierre Emmanuel monta à la tribune. Jugeant qu’il ne fallait pas s’arrêter aux petits problèmes, il évoqua d’une manière prenante, le grand drame de l’heure. “Des êtres, dit-il, ne peuvent plus parler et sont emprisonnés. On leur a enlevé l’usage de la parole. Nous devons lutter pour sauver la liberté.” L’orateur rappela ensuite l’emprisonnement d’écrivains hongrois. Un poète de ce pays intervint pour lancer : “Et les Français en Algérie”, ajoutant qu’il n’avait pas le droit de critiquer la Hongrie. Pierre Emmanuel lui répondit en se fondant sur la position qu’il avait prise lui-même devant les événements d’Algérie. La plupart des auditeurs se levèrent pour applaudir le poète français. »

9 septembre

9 septembre 1983

« Divaguant de mon lit… », article de Pierre Emmanuel dans France catholique, n° 1917. « Je reviens agréablement à la vie, cette fois-ci avec le stimulant supplémentaire que j’aurais pu la perdre le 14 août dernier. C’est, en somme, une ration supplémentaire que j’ai reçue, pour me donner des forces dont j’ignore la nature. Peut-être pour que je réfléchisse davantage sur l’approche de la mort ? »

10 septembre

10 septembre 1979

« Les dissidents parmi nous », article de Pierre Emmanuel dans Le Figaro, p. 1, 6. « Personnellement, j’ai lu depuis quarante ans l’essentiel de leur témoignage, et mesure ce qu’apportent de vraiment neuf à la réflexion de l’homme sur soi les Zinoviev, les Chafarévitch, les Boukovski, tous philosophes d’un constat intolérable et d’un nécessaire dépassement. Et je crois qu’il est temps d’en finir avec l’utopie fossilisée de la gauche et d’établir quelque part un lien de rencontres et d’élaboration en commun d’une nouvelle pensée sur l’histoire, à laquelle puissent contribuer des gens aussi différents que les rescapés du nazisme, du stalinisme, de l’impérialisme soviétique en Europe de l’Est, ainsi que tous les dégrisés de l’ivresse socialiste occidentale, tous les anciens drogués du néo-libéralisme dont le seul pouvoir sur notre société est celui de l’endormir dans son rêve économiste. »

11 septembre

11 septembre 1974

« 1350 enseignants catholiques en formation à Orléans. L’aventure des hommes de bonne volonté », article d’André Meury dans Le Monde, p. 15. Pierre Emmanuel était invité à ce rassemblement et y fit une longue intervention. Le journaliste relate : “M. Pierre Emmanuel, réclamant pour les enfants le droit “d’être heureux à l’école ou de pouvoir aller ailleurs s’ils en ont envie”, regrette qu’ils soient “mis en réserve pour des activités qui ne commenceront que quand ils seront adultes”. “Il faut cesser d’enfermer l’enfant dans le milieu clos de l’école”, devait-il ajouter. »

12 septembre

12 septembre 1971

Discours d’ouverture au 50e Congrès international du P.E.N. Club. Un article du 23 précise les circonstances de sa non-réélection. « Il ne suffit pas au P.E.N. d’avoir une charte. Cette charte n’est pas son alibi : c’est son âme, une âme constamment éprouvée par tout ce qui, où que ce soit, porte atteinte à ce que vous croyez être les conditions du libre exercice de l’esprit. L’âme du P.E.N., dans chacun de ses membres, ne peut être aujourd’hui qu’une âme souffrante et souvent divisée. Mais ce doit être une âme vivante, qui souffre pour maintenir des valeurs partout les mêmes, bien que diversement menacées. La présence du P.E.N., communauté intellectuelle unique au monde, et l’autorité qui lui reste encore reconnue malgré l’indifférence et la contrainte qui pèsent sur les valeurs que sa charte défend, sont le miracle de la conviction qu’ont tous ses membres d’être, chacun à sa place et selon ses possibilités, les témoins et les serviteurs d’une vérité très simple à leurs yeux, et qui s’exprime par les mots traditionnellement les plus chargés de sens pour. l’homme liberté, paix, bonne entente, respect mutuel, humanité. Mots chargés de sens, et paradoxalement mots très vagues. J’allais dire très vides, tant qu’ils ne sont pas chargés de sens. Le malheur veut — mais est-ce un malheur ? — que les grands mots se fatiguent et s’usent : il est dans leur nature de dépérir parce qu’ils ne vivent que de notre croyance en eux. Ils n’existent que dans la mesure où nous les rechargeons sans cesse de signification, non dans l’abstrait, mais dans des situations très concrètes. Avoir foi dans l’homme, c’est, à chaque situation nouvelle, se régénérer de sa propre usure et de l’usure des mots. »

13 septembre

13 septembre 1973

« La métaphysique du nombre », article de Pierre Emmanuel dans Le Figaro, 13 septembre 1973, p. 1. « Force est bien d’avouer que le christianisme ne peut répondre aux questions de l’histoire. Quoi qu’il fasse pour lutter contre l’injustice en vue du mieux-être des hommes, il se courbe sous le poids de certaines fatalités où il voit d’inscrutables épreuves. Sa métaphysique de la faute originelle fait horreur à notre philosophie du progrès. Le paradoxe est qu’il ait survécu à tant de philosophies et qu’il survivra peut-être à la nôtre, comme moteur de la vraie perfection. Pourquoi ? Parce qu’il maintient que tous les hommes, quel qu’il soit sur terre leur état, sont également enfants de Dieu, ce qui est l’idée la plus progressiste jamais conçue par l’esprit humain. »

14 septembre

14 septembre 1981

Allocution de Pierre Emmanuel, de l’Académie Française, au 43e congrès français de Médecine, à Montpellier. Le texte en est repris en partie dans France catholique, n° 1814, 18 sept. 1981, sous le titre « Le grand art de guérir les hommes », et intégralement dans « Médecine et sens de l’homme », La Nouvelle presse médicale, X, 46, 19 décembre 1981, p. 3755-3757. « Ma voie vers la connaissance de l’homme, c’est la poésie : la vôtre, c’est la médecine. Mais notre fin est identique : accroître la conscience que l’homme a de soi. La maladie — les bons auteurs le disent, et bien des malades, silencieusement, l’expérimentent — est une forme de cette conscience. Je suis moi-même ici pour deux raisons : par reconnaissance d’ancien malade, et par défi d’artiste aux esprits trop spécialisés.

Par reconnaissance, parce que cinq fois au moins, dans des situations d’urgence, j’ai été sauvé par vous, et sauvé humainement. »